スタッフブログ

カレンダー

最近のエントリー

2025/06/30

スマート純いぶし

2025/06/23

実際に住んで分かる 瓦屋根のメリットは?

2025/06/16

屋根勾配

2025/06/09

つるリーマン川柳

2025/06/02

WEBメディア「ヒトツチ」のご紹介

2025/05/26

百人一首の1番歌

2025/05/19

四季と共に輝く鶴弥の粘土瓦の魅力

2025/05/12

瓦の輸出

2025/04/28

チャレンジ

2025/04/21

瓦の「地域性」はこんなところにも・・・

2025/06

30(月)

こんにちは!鶴弥 業務部です!

梅雨入りしましたが、30度超えの猛暑日が続き大変厳しい時期になって来ております。

営業マン、職人様、また工場作業の方々には脱帽です。

くれぐれも熱中症にならないよう日々の体調管理には気を使っていただき

この猛暑を乗り切っていただきたいと思います。

話は変わり、現在 私はスマート純いぶしシリーズの

在庫管理、出荷準備に携わっております。

お陰様で徐々にご注文も増えてきており、

スマート純いぶしがお客様にも浸透してきているのを感じております。

このスマート純いぶしですが、アップサイクル商品となっております。

アップサイクル(Upcycling)とは、捨てる予定のものや不要になったものに手を加えて、

もとの品物より価値の高い製品に変えて再利用することです。

アップサイクルは、新しいアイデアを付け加えたり、デザイン性を高めたりすることで、

新たな価値を創造した上で再利用することが特徴です。

スマート純いぶしは窯火入れ時、火止め時に毎回発生する素焼を再利用して

製造をしております。

また、当社ではいぶし設備が無いため協力会社の力をお借りして燻化して

製品を製造しております。

言わば、このスマート純いぶしは当社と協力会社とのコラボ商品となります。

ただいま、スマート純いぶしを知っていただくために絶賛キャンペーン中です。

ぜひこの機会にご使用いただき、スマート純いぶしの良さを知っていただけたら幸いです。

皆様、これからも『スマート純いぶし』を宜しくお願い致します。

2025/06

23(月)

こんにちは。鶴弥営業部です。

現在、私は自身の家づくりを検討しています。

普段は提案する立場ですが、

施主側となり、家づくり、奥深くあまりにも勉強するべきことが多すぎる…と

はじめて気付きました。

勉強を進める中で気になったのは、

「結局プロはどうしているのか?」ということ。

ハウスメーカーや工務店の社員さん、大工さんはどこの住宅会社で家を建てているのか、

現場の事情をよく知る住宅のプロのマイホーム情報が知りたい!ということです。

そこで、今回は「鶴弥社員が自宅に採用した屋根材」についての

アンケート結果を発表します。

瓦メーカー勤務かつ施主のリアルな口コミです。

家づくり全体に比べたら

ごく小さなスケールの話にはなりますが、

屋根材選びの参考にぜひご覧ください。

瓦メーカー社員に聞いた住宅の屋根事情

アンケート項目は以下3点

建売・中古物件購入も含む、愛知県に住む鶴弥社員124名の回答。

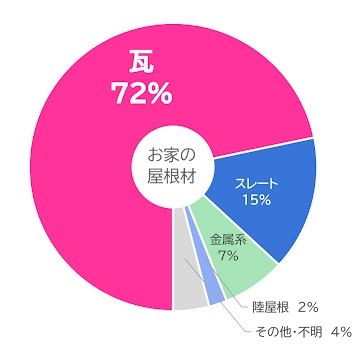

1.あなたのお家の屋根材はなんですか?

2.なぜその屋根材を選びましたか?

3.その屋根材の家に住んでみて感じることは?

1.あなたのお家の屋根材はなんですか?

・瓦 :72%

・化粧スレート:15%

・金属屋根材 :7%

やはり鶴弥社員なので瓦屋根のお家に住む方が72%と高くなっております。

すでに住んでいる方にお聞きしたこと(昔は選択肢が少なく、おのずと瓦だったこと)も高い要因かもしれません。ちなみに築年数は以下の結果通りです。

・新築 から10年未満:31%

・10年以上から20年未満:24%

・20年以上から30年未満:14%

・30年以上 :12%

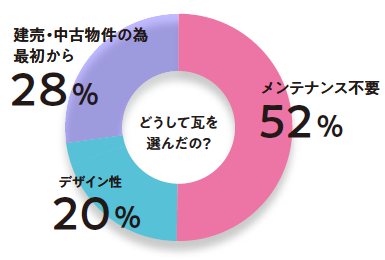

2.なぜその屋根材を選びましたか?

瓦を選んだ理由

塗り替えや葺き替え等の「メンテナンスが不要」なことが瓦を選んだ理由の約半数です。

「メンテナンス不要」を選んだ方の中には

・瓦は高耐久の為。ランニングコストを考えた

・メンテナンス費用が不要の為、生涯費用が抑えられるから

・トータルコストが安い(メンテナンス不要・耐久性が高い)

と、生涯かかるコストを考慮して選んだ方が多かったようです。

「かっこいい・高級感」を選んだ方の中には

・温かみがあって、見た目が好きだから

・温もりのある木造住宅に外観をスッキリしたタイプIで洋風にしたかった

・伝統的なデザインが和風の住宅にぴったりだったから!

と、瓦の中でもこのデザイン!といったこだわった方もいたようです。

他コメント

・可もなく不可もなし

・我が家は築32年位です。その頃の屋根材は瓦(特別安い物件がカラーベスト)が当たり前

色は選択しましたが、屋根材はほとんどの人が選択しない時代でした

・祖父の知り合いの大工さんのおすすめ

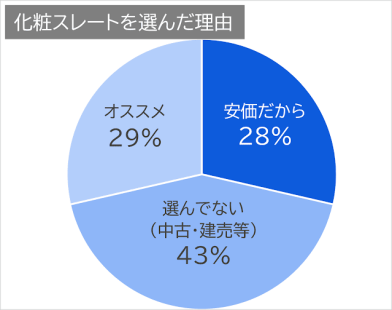

化粧スレートを選んだ理由

「選んでいない(中古・建売等)」という回答が約半数でした。

また、瓦の選択理由にはなかった「安価」が約30%を占めています。

コメント

・瓦と同じぐらいの耐久性で軽いと言われた

・ハウスメーカー営業さんのセンス

・工務店にスレートの方が安いのでと薦められたため。また屋根材に関して全く興味がなく何でも良かったから

・中古物件の為 屋根材は選んでいません

金属屋根材・その他・陸屋根を選んだ理由

金属屋根材を選んだ理由

・すべて瓦が良かったが、予算の都合で

・設計士の推奨品、外壁との取り合いのため

・増築部分を金属、既存の家屋は古く20年位持てば良いと思い、格安で済ませようと判断したため

・家が古いため軽量化

その他・陸屋根を選んだ理由

・建てたかったモデルが勾配屋根でなく、陸屋根のため

・太陽光パネルをたくさん搭載するため(陸屋根)

3.その屋根材の家に住んでみて感じることは?

瓦のお家に住んでいる方の感想

一番多い感想は以下2点でした。

・見た目が気に入っているので満足!

・特にない

「メンテナンス不要」という理由で瓦を選んだ方が50%ほどだったのに対し、

「ノーメンテナンスが嬉しい」の票が伸びませんでした。(7票)

一方で「デザイン性」の選択理由は15%だったのに対し、

新築時(築10年未満)の「見た目に満足」が10票、築10年以上で「見た目に満足」が4票、

「飽きがこない」に3票と、住みだして気に入られる方が多いようです。

ちなみに、「雨音が気にならない」と「涼しく温かい / 暑くならない」を

『快適!』とまとめると、15票と多い感想になります。

他コメント

・まだ建てたばかりなので問題無い。屋根のみの性能ではないと思うが、とても暖かく涼しいです。重いのが躯体に不安です

・実家がスレート屋根だが、瓦の方が暑く無い気がする。見た目もかっこいい。やはり瓦は高級感がある

・気にかけなくていいのが楽ちんでよいです

・友達の家にもいろいろ行きますが、特に2階の温度の違いが分かります

・色落ちが無く、見た目が変わらないのが嬉しい。大雨でも雨音が全く気にならない

・耐久性、色落ち等は瓦が一番。ただ、もう少し軽くなれば完璧だと思います

化粧スレートのお家に住んでいる方の感想

一番多い感想は以下2点でした。

・メンテナンスが大変!

・特にない

築浅(10年未満)では「特にない」のが、

築10年以上になると「メンテナンスが大変」という意見が出てくるようです。

新築当初は気にならない点ですが、

ジワジワとメンテナンスの大変さを実感するのでしょうか。

他コメント

・夏の2階の部屋は、暑い。雨の音が聞こえる。しばらくすると慣れてくる

・今のところは特に問題なし。張替え費用がどれぐらいか今から心配している。下屋の隅棟部は金属なので雨音がうるさい

・一度ペンキを塗った。これからも何らかのメンテが必要になってくるので、瓦の方が良いと思った

・色の褪色があり10年前に塗り替えたが、また進んでいる。葺き替えまでお金掛けたくないので、また塗装かな。瓦が良かった!

・かなり古く、手直ししながら生活しています。スレートは割れて補修だらけです。外壁塗装も頻繁に行っています

金属屋根材・その他・陸屋根のお家に住んでいる方の感想

金属屋根コメント

・増築部分に使用、既存の家屋の瓦との組み合わせは見た目は良くないうえ、雨音が大きい

・金属屋根の設計は軒の出等が少なく、低勾配とも相まって勾配屋根でも箱っぽくなる

・築5年未満、瓦と一部金属系を採用したが、不都合はない

その他・陸屋根コメント

・なんとなく熱い

・雨音が気になる

まとめ

自社で取り扱っていることもあり、

鶴弥社員の家ではメンテナンス性を重視して瓦屋根が多く選ばれていることが分かりました。

ですが、イニシャルコスト等の面から瓦を選択しない意見もあります。

結局、家づくりは限られた予算で何を重視するか、

自分自身の優先順位を見誤らないことが大切だと再度実感しました。

最近ではチャットGPTなどAIの回答を参考に家づくりを進められる方も多いと思います。

そんな中で今回は「瓦メーカー社員かつ施主」のリアルな屋根材口コミをお届けしました。

生身の声として、少しでも参考にしていただければと思います。

瓦を検討してみようかなという方はぜひ、以下リンクからお気軽に資料をご請求ください。

https://www.try110.com/catalog/

※ もちろん、個人のお客様にこちらから営業をかけることはございません ※

2025/06

16(月)

こんにちは、鶴弥 開発部です。

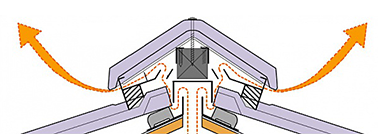

みなさん、屋根勾配って知っていますか?

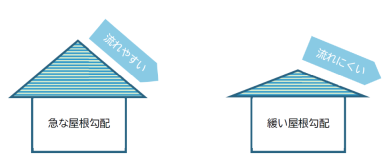

屋根勾配とは屋根の傾きのことです。

実は、傾きは屋根にとって、とても重要な要素なのです。

地球には重力があり、水は重力で低い方へ流れていきます。

例えば、急な滑り台は勢いよく滑り怖いくらいのものもありますが、

緩い滑り台は途中で止まってしまうものもありますよね。

雨も同様で、角度が急だと勢いよく流れ、緩いと水は流れにくくなり、

停滞して雨漏りなどの不具合の原因になってしまうのです。

平らに見える陸屋根やベランダであっても水が流れる最低限の勾配がつけてあり、

家の外へ雨を流す仕組みになっています。

(勾配の少ない陸屋根やベランダは防水の機能を損なわないよう

定期的な防水工事やメンテナンスが必須の場合がほとんどです。)

屋根の一番の役割は、「雨から家を守ること」です。

傾きのある▲三角屋根は、雨を速やかに家の外に落とす古くからの基本的な形なのです。

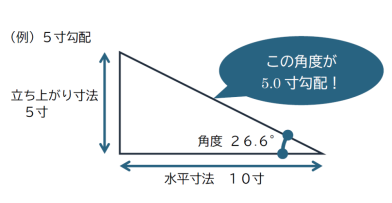

勾配は、建築業界では寸勾配が利用されています。

寸勾配というのは、水平寸法を10寸に対し、

立ち上がり寸法がいくつあるかを表した寸法表記です。

お家を建てる時の図面に出てくるので覚えておくと、少し便利かもしれません。

ちなみに「寸」というのは尺貫法の単位(1寸≒3.03cm)です。

日本の住宅業界では尺貫法は、まだまだメジャーです。

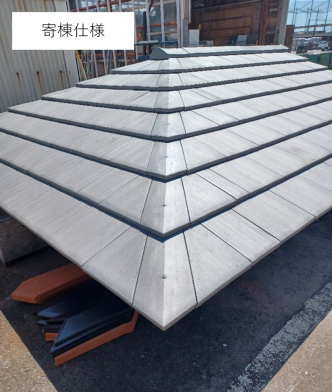

瓦屋根での勾配の基準はこんな感じです。(目安です)

|

|

緩勾配 |

標準勾配 |

急勾配 |

|

寸勾配 |

4寸勾配未満 |

4寸勾配~5.5寸勾配未満 |

5.5寸勾配以上 |

|

角度(°) |

21.8°未満 |

21.8°~28.8°未満 |

28.8°以上 |

最近では、小屋裏利用、太陽光パネルの設置の関連で

緩勾配の屋根のニーズが多くなってきました。

傾きが緩くなるほど水が流れにくくなりますので、

緩い屋根勾配に使用する屋根材は、雨からしっかりと住宅を守る性能が必要となります。

そのため、当社ではすべてのタイプの瓦の緩勾配化に挑戦してきました。

2004年 スーパートライ110タイプIII

2016年 スーパートライ110スマート 緩勾配対応

2018年 スーパートライ110タイプI Plus

2024年 防災J形瓦エース 緩勾配対応

これからも多様なニーズに対応できるよう、より安心な家づくりのために、がんばります!

2025/06

09(月)

こんにちは、鶴弥 総務部です。

当社では年2回 社内報を発行しております。

春に発行する社内報では社員より

「サラリーマン川柳」ならぬ「つるリーマン川柳」を募集し、

その中から選りすぐりの川柳を掲載しております。

今年の最優秀賞と優秀賞に選ばれた川柳をご紹介します!

<最優秀賞>

瓦のごとく 暑さ寒さに強くなりたい 異常気象

<優秀賞>

X(旧ツイッター)で 今更バズった 鶴弥のCM

最優秀賞の川柳にもあるように、瓦には暑さ寒さに強いという特長があります。

何十年も、雨風、暑さ、寒さにさらされ続ける屋根。

そんな過酷な条件下でも決して品質・性能が低下することのない耐久性を持っています。

変色や変質が起こりにくく、時間が経過しても美しい外観を保つことができる屋根材です!

毎年面白い川柳が集まります!

来年はどんな川柳がでてくるのか楽しみですね(*’ω’*)

2025/06

02(月)

こんにちは、ヒトツチ担当 鶴弥 営業部の久保です。

Webメディアヒトツチがオープンして 1年半が経ちます。

こちらは、当社が運営する Webメディアのサイトとなります。

寄稿、インタビュー、トークイベントなどの方法で、

瓦についての様々な思考を広く共有していきたいと考えています。

場所と素材と建築の関係性、世代を超えて受け継がれる火と土の恵み。

その さらなる発展のために、様々な建築関係者が瓦について考え、

触れる機会を創出し、その思考を広く発信しております。

★5月より「瓦の特設ページ」を新たに作成しました。

「魅せる瓦」 KAWARA NEW WORLD

焼き物の魅力を多くの皆様にお伝えしたい!そんな思いで作成しております。

<「ヒトツチ」はこちらから>

その他

「特集記事」、「瓦の建築考」、「瓦の基礎知識」、「トークイベント」

など、豊富なコンテンツをたくさん掲載しております。

トークイベントは4回開催させていただきました。

建築家の方にご登壇いただき、普段なかなか聞けないことなど、

興味深い内容となっております。

<トークイベントについてはこちらから>

また、ヒトツチでは、皆様がよく気になること、

検索されるキーワードの記事も掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

●「三州瓦」「三州瓦 種類」

https://hitotsuchi.media/roof-tiles-in-sanshu/

●「洋風瓦」「洋瓦」

https://hitotsuchi.media/western-roof-tiles/

●「和風住宅」「和瓦」

https://hitotsuchi.media/japanese-tiles/

●「瓦 屋根 リフォーム」

https://hitotsuchi.media/roof-repair/

インスタグラムからも記事、トークイベントなどの情報も発信しております。

<インスタグラムはこちらから>

これからも「火」と「土」 ヒトツチをよろしくお願いいたします。

皆様から必要とされるWEBメディアとしてがんばっていきます。

応援よろしくお願いいたします!