スタッフブログ

カレンダー

最近のエントリー

2026/01/19

北陸支店 出荷担当者の1日をご紹介します

2026/01/13

魅せる瓦

2026/01/06

仕事始め式を開催しました

2026/01/06

ブログ大賞

2025/12/22

先日外部セミナーで・・・

2025/12/15

なが~く楽しめる趣味

2025/12/08

製品横持ちのお仕事

2025/12/01

給湯器盗難

2025/11/25

AIとはどんなもの?

2025/11/17

明るい色の屋根はどうですか?

2025/03

03(月)

こんにちは 仙台営業所と北陸支店を行ったり来たりしている 佐藤です。

今回は、出張でよく行く石川県の建物の特徴についてお話ししたいと思います。

石川県だけではありませんが、

北陸地方でよく見かける建物の特徴には

「黒瓦の下見板張り」という言葉がぴったりだと思います。

屋根瓦はピカピカと黒光りしている瓦を使用しており、

外壁は横長の板を少しずつ重なるようにして張り合わせていく板張りがとても印象的です。

下見板は潮風などで劣化しても交換のしやすさが特に長けているとのことです。

ところで、どうして石川県は黒い瓦が多いのかご存じでしょうか。

びっくりなことに、今のようなピカピカの黒い瓦になる前は、

なんと屋根瓦は赤い色をしていたそうですよ。

江戸時代の後期に、越前の赤い瓦を取り入れたことで、

石川県で赤い瓦が主流となったらしいです。

たしかに!能登半島は黒い瓦が大半なのに

輪島市門前にある総持寺の門は、今も赤瓦が葺かれてました!

総持寺に行くたびに、赤い瓦に少し違和感があったけれど、

歴史を知ると「なるほど!」と思いました。

では、いつくらいから黒い瓦になったのでしょう。

調べてみると、明治時代に、

京都の技術を取り入れてマンガンを主原料とするゆう薬を使い始め、

能登の黒瓦が誕生したそうです。

その後、マンガンが塩(潮風)に強いことが知れ渡り、黒いゆう薬が流行して、

赤色の屋根がどんどん黒色の屋根に変わっていくという現象が起きたのですね。

黒瓦も下見板も耐久性とメンテナンス性が良いので

多くの建物で採用されていることがわかりますね。

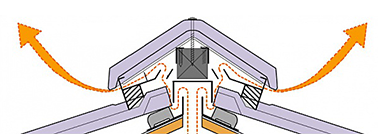

これからも能登の街並みにピカピカの黒瓦が見られるよう、

能登半島地震からの復興を心から願うと共に、

地震・台風に強い鶴弥の防災瓦を広めていけたらと思ってます。