スタッフブログ

カレンダー

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

最近のエントリー

2026/02/02

暮らしを守る外装材

2026/01/26

AIに聞いてみた

2026/01/19

北陸支店 出荷担当者の1日をご紹介します

2026/01/13

魅せる瓦

2026/01/06

仕事始め式を開催しました

2026/01/06

ブログ大賞

2025/12/22

先日外部セミナーで・・・

2025/12/15

なが~く楽しめる趣味

2025/12/08

製品横持ちのお仕事

2025/12/01

給湯器盗難

2026/02

02(月)

こんにちは、鶴弥 開発部です。

2026年が始まり、早くも一か月が経過しました。

年々、時の流れの早さを感じる中、

日々を健やかに過ごすことの大切さを改めて実感しています。

近年は、酷暑・豪雨・台風・竜巻・雹・大雪など

気候の急激な天候の変化を身近に感じる機会が増え、

天気予報では「10年に一度」というワードが多用されています。

住まいに求められる役割も大きく変化しています。

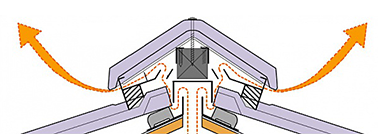

中でも外装材は、日差しや雨風から暮らしを守る重要な存在であり、

その性能や品質が住まいの快適性に直結します。

当社は、これからも変化する時代背景と気候変動に向き合い、

耐久性や機能性に配慮した瓦と陶板壁材づくりに加え、

環境にやさしい住まいづくりを推進して参ります。

2026年もよろしくお願いします。

2026/01

26(月)

こんにちは、鶴弥 衣浦工場の佐伯です。

AI検索使っていますか?

少し前から大手の検索エンジンでAI検索が簡単にできるようになりました。

どんな質問にも回答してくれるので、使い方によってはすごく便利。

「私は何をすればいいですか?」と聞いてみたら、

今すぐできることからはじめる、とか自己分析とか色々回答を頂きましたが・・・

残念です。私は仕事中なので仕事に勤しむべきなのです。

回答が絶対ではないと再認識すると同時に回答が絶対になったら恐ろしい。

折角なので、

「屋根材のベストはなに?」と聞いてみました。

瓦、ガルバリウム鋼板、スレートなど何を重要視するかで変わるようです。

瓦屋根 : 長期的な耐久性とメンテナンス重視

ガルバリウム鋼板 : コストパフォーマンスと耐震性重視

スレート : 初期費用重視

その他、遮熱・断熱性、意匠性、耐火性、防水性など様々なファクターがあります。

屋根に何を求めるか?は人それぞれですが、リアルな回答のお求めは鶴弥まで!

2026/01

19(月)

こんにちは。鶴弥 北陸支店の事務方です。

本日は、北陸支店の出荷担当者の1日をご紹介します。

朝一

愛知から移動してきた荷物の受け入れから1日が始まります。

月曜から金曜まで、毎日移動便が動いています。

北陸ではJ形瓦のブラックの出荷が多いです。置き場にはJ形瓦ブラックが並んでいます。

積み荷の確認を行い、梱包担当と連携しながらヤードへ格納します。

8時前

掃除とラジオ体操で気持ちをリセット。

その後、提携しているドライバーさんへ荷物の配送依頼を行います。

積み込まれた荷物の検品をし、納品書を作成し、配達に向かうドライバーさんへ託します。

北陸支店には基本的に4名のドライバーさんが常駐しており、

互いに協力し合いながら配送を行ってくださっています。

忙しい日には、1日3~4回、支店から富山・石川県内の現場へ配達を行っており、

非常に心強い存在です。

日中

事務所に戻った後は、隙間時間を活用して受注入力を行います。

ドライバーさんからの電話対応、道路状況の確認、配達・回収の指示出しも重要な業務です。

現場の地図作成や積み荷の依頼、翌日の配送予定の調整も行います。

また、梱包担当がセットした荷物の確認も欠かせません。

梱包ミスを防ぐため、工夫を重ねながら一つひとつ慎重に確認しています。

その合間にも、お客様からの配達確認やご注文のお電話、

瓦の価格の問い合わせなどの電話対応をしています。

支店へ直接引き取りに来られたお客様の対応を行っています。

もともと営業で外回りをしていたので、お客さんとの情報交換もばっちりです。

夕方

朝一での配達では間に合わない現場向けに

翌日分の荷物をトラックへ積み込みます。

この際も、伝票と現物が一致しているかを改めて確認します。

ドライバーさんを見送り、

残っている受注処理を終えて1日の業務が完了します。

能登地震などの影響もあり、出荷担当は常に慌ただしい日々が続いていますが、

改めて文章にしてみると、そこまで忙しく見えないですね…

北陸支店では、これからも皆さまの瓦や外壁材のご注文をお待ちしております。

2026/01

13(火)

購買室は本日も通常運転で活気に満ち溢れています。

令和8年を迎え、柱と鬼が在籍する購買室は落ち着きを見せるのか

それとも更にパワーアップするのか

それを楽しみに毎日出社している鶴弥 購買室の渡邊です。

先月の12月末に慰安会が開催されました。

我が購買室は幹事として参戦です。

幹事となれば気合十分、やるからには素晴らしい会を開催したいとみんなの意見は一致。

いざ話し合いが始まると、もちろん鬼は暴走モード。

柱の意見はすべて返り討ちとなり、

攻防戦はやや鬼の優勢が続くも

最後は必殺奥義、「威厳」で意見を押し通し柱の完全勝利。

最後まで鬼は納得のいかない様子でしたが、

それはいつもの購買室の光景なので全く問題ありません。

さて、このブログを書いているとき実はまだ慰安会は開催されておりません。

どんな慰安会になっていたのか

またこのブログが掲載されたときに振り返るのも楽しみです。

高い耐久・遮断・遮音・防水性を誇る当社の瓦「魅せる瓦」。

いつも明るく楽しく慰安会にも全力な購買室も「魅せる購買室」として、

働いて働いて働いて働いて働いてまいります。

今年も取引先のみなさまと良いご縁をいただくことができるように尽力していく所存です。

まったね~

2026/01

06(火)