スタッフブログ

カレンダー

最近のエントリー

2026/01/13

魅せる瓦

2026/01/06

仕事始め式を開催しました

2026/01/06

ブログ大賞

2025/12/22

先日外部セミナーで・・・

2025/12/15

なが~く楽しめる趣味

2025/12/08

製品横持ちのお仕事

2025/12/01

給湯器盗難

2025/11/25

AIとはどんなもの?

2025/11/17

明るい色の屋根はどうですか?

2025/11/10

阿久比ショールーム

2012/02

29(水)

こんにちは!そらやねっと半田店(鶴弥 事業開発室)の高見です。

寒い日が続いていますが、皆様体調など崩されていませんでしょうか?早く暖かくなり、過ごしやすくなってほしいですね♪

ところで、春は太陽光パネルが一年で一番多く発電する季節です。

暖かさ+売電収入が増えると思うと太陽光発電を設置したお客様は嬉しさ2倍ではないでしょうか?

さて、3月17日(土)・18日(日)に常滑市にある常滑市民文化会館で『屋根リフォーム・太陽光発電祭』を開催します。

今回のイベントも当社自慢の製品である防災瓦の屋根展示や、太陽光パネルの展示をします。ぜひこの機会に触れてみませんか?

創業から数えて125年になる屋根材の専門メーカー鶴弥が、安心安全な施工を保証します。

ご相談、施工は屋根のプロ『鶴弥』にお任せ下さい!

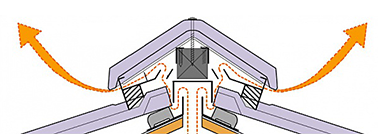

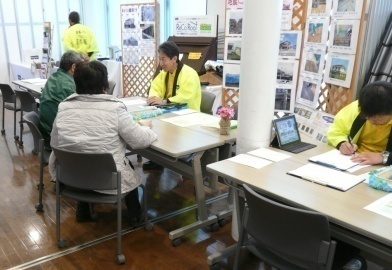

イベント時の様子(武豊町民会館)

イベント時の様子(アイプラザ半田)

インターネットでも無料で相談を受け付けております。↓↓

屋根リフォームに興味のある方はこちらへ

太陽光発電に興味のある方はこちらへ

直接お電話(0120-118-268)またはメール(jigyou@try110.com)でも対応しております。

お気軽に「ブログ見ました」とお問い合わせ下さい。

会場でお待ちしております。

イベント名

屋根リフォーム・太陽光発電祭 IN常滑市

開催場所

常滑市 常滑市民文化会館

住所

愛知県常滑市新開町5丁目65番地

開催日時

3月17日(土)、18日(日) 10:00~17:00

会場地図

本件に関するお問い合わせ先

そらやねっと半田店(鶴弥 事業開発室) 久保・高見

Tel: 0120-118-268

Fax: 0569-28-5566

E-mail: jigyou@try110.com

2012/02

14(火)

2月11日(土)、12日(日)に、半田市にあるアイプラザ半田(愛知県半田勤労福祉会館)で開催された『屋根リフォーム太陽光発電祭』が終了いたしました。

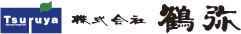

地震に強い防災瓦、スレート屋根にかぶせることで今後の塗り替えが不要になるレコルーフ、駐車場やお庭に最適な瓦リサイクル商品である瓦チップ、エコ生活の必需品である太陽光パネルの展示をしました。

40組ほどのお客様にご来場いただき、誠にありがとうございました。

出展の様子

今までに一番反響の大きかったイベントでした。回数を重ねるにつれて多くの方々にお越しいただけるイベントになってきました。

次回は、3月17日・18日に常滑市民文化会館でのイベントがあります。

ぜひお越し下さい。会場でお待ちしております。

太陽光発電や屋根リフォーム、無料見積もりいたします。

瓦チップのご注文もお待ちしています。

「ブログ見ました」とお電話・メールください。

そらやねっと半田店(鶴弥 事業開発室) 久保・高見

Tel: 0120-118-268

Fax: 0569-28-5566

E-mail: jigyou@try110.com

2012/02

01(水)

こんにちは、そらやねっと半田店(鶴弥 事業開発室)の高見です。

2月11日(土)・12日(日)に、半田市にあるアイプラザ半田(愛知県半田勤労福祉会館)で、『屋根リフォーム・太陽光発電祭』を開催いたします。

地震・台風に強い防災瓦や、太陽光パネルを展示しています。3月までの補助金の締め切りが迫っていますので、太陽光発電システムの設置をお考えの方はお急ぎください!

今回は、地元である半田市でのイベントということもあり、ブログだけではなく、折込チラシ・CAC(ケーブルテレビ)のCM・知多半島タウン情報誌Stepでイベント告知を行っています。

イベント時の様子

来場特典も用意しております♪

ぜひご来場ください。会場でお待ちしております。

お問い合わせはこちらへ

イベント名

屋根リフォーム・太陽光発電祭 IN半田市

開催場所

半田市 アイプラザ半田

住所

愛知県半田市東洋町一丁目8番地

開催日時

2月11日(土)、12日(日) 10:00~17:00

会場地図

本件に関するお問い合わせ先

そらやねっと半田店(鶴弥 事業開発室) 久保・高見

Tel: 0120-118-268

Fax: 0569-28-5566

E-mail: jigyou@try110.com

2012/01

31(火)

1月28日(土)、29日(日)に、愛知県知多郡武豊町にある武豊町民会館ゆめたろうプラザで開催された『屋根リフォーム・太陽光発電祭 IN武豊町』が終了いたしました。

会場では、防災瓦、太陽光パネル、スレート屋根のリフォームができる金属屋根『レコルーフ』、瓦チップを展示しました。

2日間で30組ほどのお客様にご来場いただき、誠にありがとうございました。

イベント時の様子

最近では太陽光発電に興味をもたれる方が多く、売電などの経済効果などに関しては、既にご存知の方が増えてきたように思います。

もっと太陽光発電が広まって、エコな世の中になるといいですね。

来週(2月11日・12日)は、半田市のアイプラザ半田でのイベントがあります。

ぜひお越し下さい。会場でお待ちしております。

本件に関するお問い合わせ先

そらやねっと半田店(鶴弥 事業開発室) 久保・高見

Tel: 0120-118-268

Fax: 0569-28-5566

E-mail: jigyou@try110.com

2012/01

23(月)

1月21日(土)、22日(日)に、刈谷市にあるアピタ刈谷店の3階くまざわ書店前で開催された『新春・屋根リフォーム太陽光発電相談会』が終了いたしました。

当社ブースでは、屋根・太陽光パネル・レコルーフ・瓦チップを展示しました。

20組ほどのお客様にご来場いただき、誠にありがとうございました。

出展の様子

最近は、お客様に「CMの続編はないの?」などCMについて聞かれることが増えました。今のところ続編の予定は無いのですが、現在放映中のCMはこちらでご覧いただけます。

このようなお話が出来るのも、イベントの楽しみの一つです。

今週(1月28日・29日)は、武豊ゆめたろうプラザでのイベントがあります。

ぜひお越し下さい。会場でお待ちしております。

本件に関するお問い合わせ先

そらやねっと半田店(鶴弥 事業開発室) 久保・高見

Tel: 0120-118-268

Fax: 0569-28-5566

E-mail: jigyou@try110.com