製造工程6焼成

焼成台車に積まれた施ゆう品は、長さ約100mのトンネル状の窯(焼成炉)で焼き上げます。最高温度は1,130℃という高温で、約10時間かけて焼きます。焼成炉内では約半分が焼く工程、残りの半分が作業者が扱える程度まで冷やす工程です。精密な温度管理により高品質な瓦ができあがります。

-

さあ、もう少しで瓦のできあがりだよ。焼いた後はどんなふうに変わっているかな?

焼成炉(しょうせいろ)の近くに行ってみよう。 -

わぁ! すごく暑いよ〜! 遠くの方が赤くなってるよ。

-

焼成炉も乾燥室と同じでトンネル式になっていて、台車がその中を通るんだよ。バーナーで焼いているところは、最高で約1,130℃あるんだ。赤く見えるのはそのあたりだね。

じゃあ、できた瓦をじっくり見てみよう。 -

あれ!? 焼く前と色がちがうよ! 大きさも一回り小さくなってる!

-

高温で焼くことで、瓦が完成するんだよ。焼くことで瓦の強度が増し、ゆう薬もガラス状になって一体化するんだ。宝石のようにいつまでも変わらずに長持ちするよ。

瓦は、お茶碗や湯飲みと同じ焼きものなんだ。タイルも同じ焼きものの仲間だね。1,000年以上も前の瓦が高浜市にあるかわら美術館に展示してあるから、今度見に行ってみてね。

ギャラリー

製造工程5施ゆう

素地はハンガーコンベアに吊るされ、ゆう薬が塗られていきます。ゆう薬が塗られる工程を施ゆう(せゆう)工程と言います。ゆう薬は、お茶碗や湯飲みなどの瀬戸ものに使われているガラス状の被膜です。ゆう薬に含まれる金属成分が窯で焼かれ、金属酸化物となることで発色します。そのため、施ゆう工程のゆう薬の色と窯で焼かれた完成品の瓦の色は異なります。

この工程で使われる機械の洗浄で発生する洗い水は、「工程2. 混練機」で粘土へ投入し再利用されます。

-

カワラッパの家の屋根は何色かな?

-

黒だよ。おとなりさんは緑色だったかな?

-

瓦は、ゆう薬を塗(ぬ)る事で、同じ形でもたくさんの色の種類をつくることができるんだよ。

-

わかった! じゃあ、これは茶色の瓦ができるんだよね?

-

さて、それはどうかな? できあがってからのお楽しみにしようかな。

ここで使われる機械は、ゆう薬を替える時に水で洗浄するんだ。その使用した水は、粘土を練り混ぜる時や、ゆう薬をつくる時に再利用しているよ。工場から排水をしないようにして、みんなの環境を守っていくよ。

ギャラリー

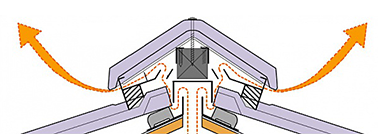

製造工程4乾燥

乾燥台車に積まれた成形品は、乾燥室で含まれた水分を蒸発させ乾燥させます。この工程でじっくり、しっかりと乾燥させることで、ねじれが少なく強度の高い瓦を作ることができます。

-

さあ、この乾燥工程でしっかり水分を抜いていくよ。どうなるかな……?

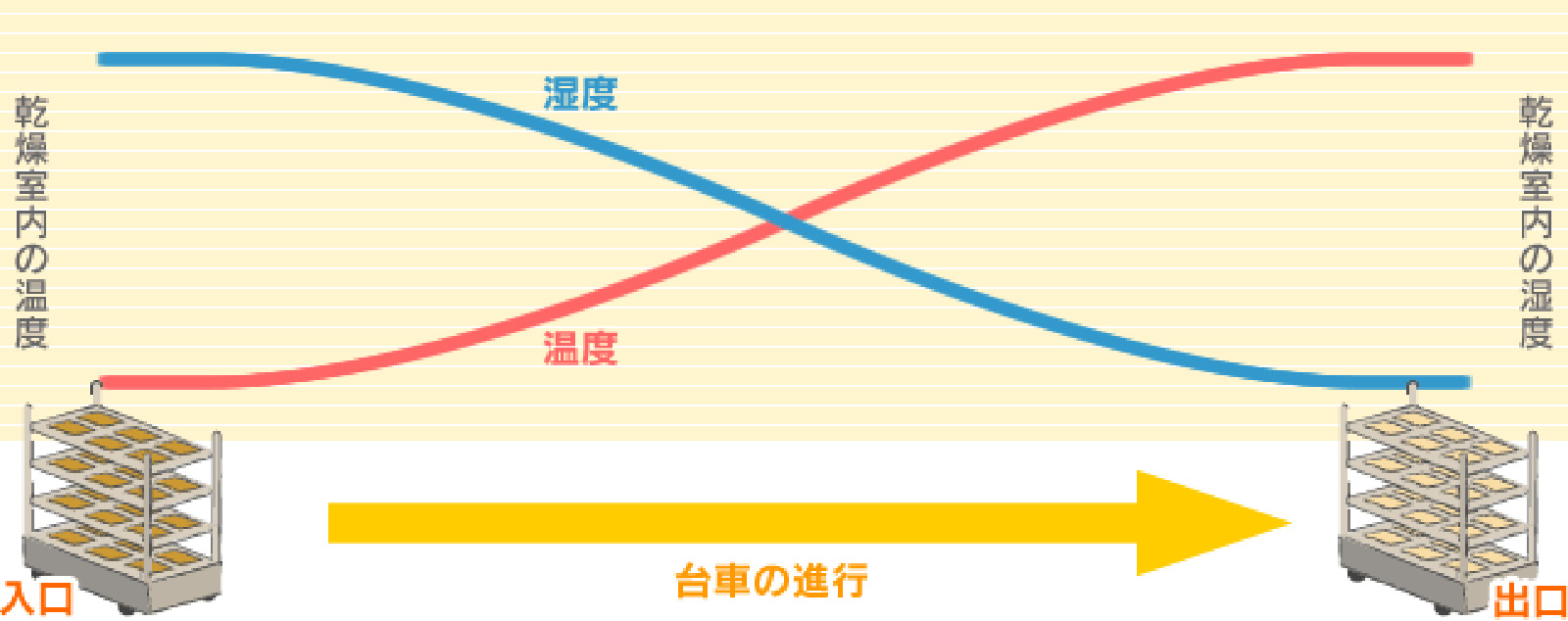

何十枚もの成形品を並べたパレットが段積みになった乾燥台車(かんそうだいしゃ)ごとに乾燥室に入っていくよ。この台車はトンネルをくぐるように進んでいくんだ。トンネルの中は、入り口に近い方は温度は低く、湿度は高くなっていて、出口に向かって進んでいくほど温度は高く湿度は低くなっているんだ。 -

ずいぶん長〜いトンネルなんだね。

-

約100mの長さを1日以上かけて乾燥させているんだ。しっかり乾燥させないと、焼成の時に瓦が砕けちゃうんだ。ねじれや亀裂(きれつ)のないように乾燥させなければいけないから、温度や湿度をしっかり管理しているんだ。

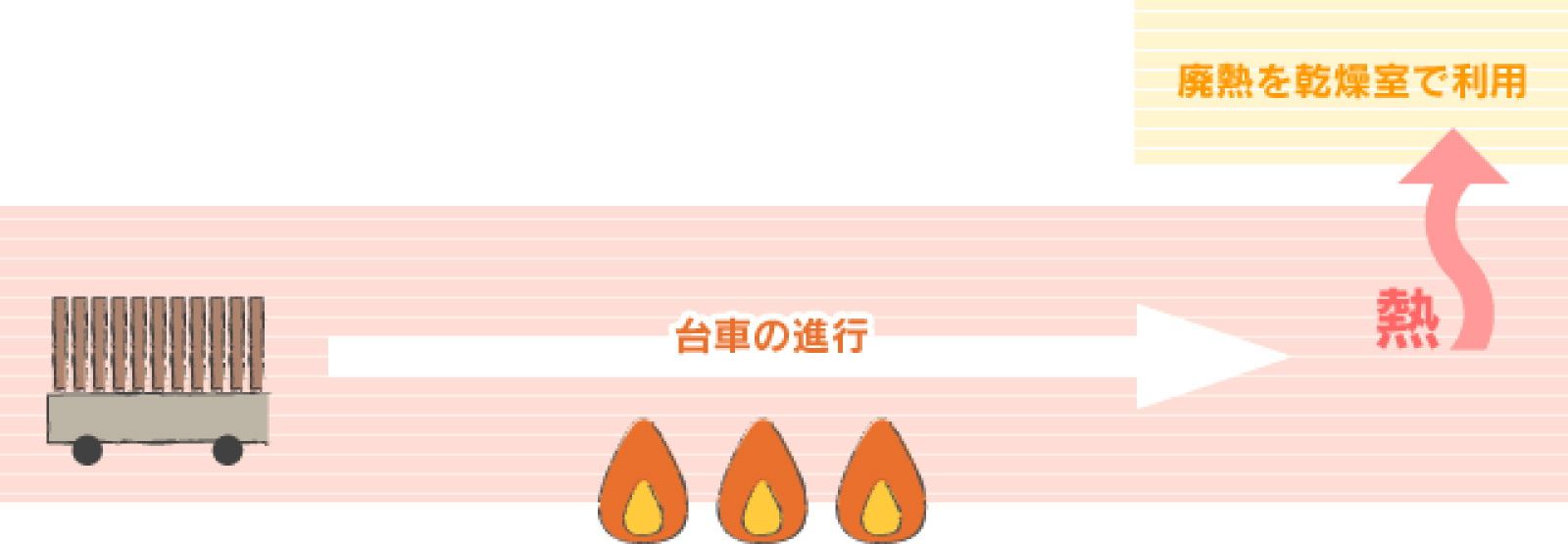

乾燥室の下の階には焼成炉(しょうせいろ)があるんだ。焼成炉で瓦を焼いた後、冷すために空気を使っているんだけど、乾燥室ではその空気と熱を再利用して乾燥させているんだよ。 -

ここでもECO(エコ)だね!

-

さぁ、乾燥が終わった状態「素地(しらじ)」だよ。はい、どうぞ。

-

あれれ? なんだか軽くなったし、大きさも少し小さくなったような……?

-

そうだね。乾燥で蒸発した水分の重さ分、軽く感じるね。抜けた水分の空間を粘土が詰めるように乾燥していくから、生地も少し縮むんだ。あと、プレス直後と違って、持っても形が変わらないでしょ?

-

本当だ! ちょっとコンコンって叩いても割れないね。

-

ハッッハッハ。これから瓦がもっと強くなっていくよ。

ギャラリー

製造工程3成形

荒地を金型でプレスし、瓦の形に成形します。この工程が終わると、つい先ほどまで粘土の板だった材料が、ぐっと瓦らしい形になっていきます。この工程では金型に粘土が貼りつかないよう離型油を噴霧します。

-

瓦を作りやすい長さに粘土の板を切ったよ。これは荒地(あらじ)と呼んでいるよ。

-

あの機械に荒地が入ったら、瓦の形になっちゃった!

-

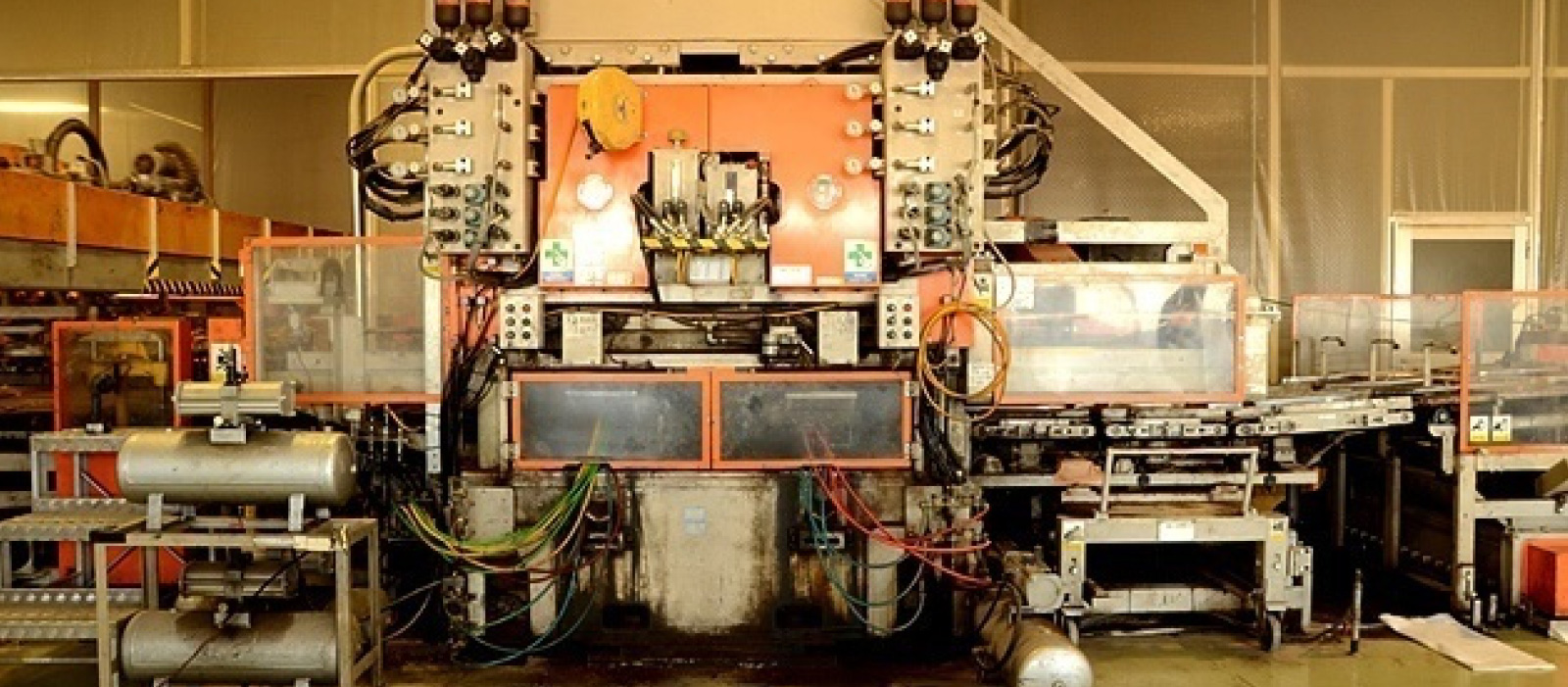

これは「プレス機」といって、セットされている金型(かながた)に荒地を入れて、力をかけると瓦の形になるんだ。

実はこの瓦を作る金型は阿久比工場の中で作っているんだよ。

良い瓦を作るのに金型はとても重要だから、阿久比工場の金型専門の人たちに定期的に手入れしてもらっているんだ。

瓦の形になった成形品(せいけいひん)を持ってみるかい? -

あれ、曲がっちゃった!? なんだか手がべとべとするよ〜!

-

思っていたより軟らかかったかな? これは水分があるからなんだよ。べとべとするのは離型油(りけいゆ)といって、金型と荒地がくっつかないように塗ってあるんだ。

ギャラリー

製造工程2真空土練機

真空土練機では、粘土中の空気を抜き、口金という金型で押し出して成形することによって、瓦の形状に近づけた粘土の板(荒地(あらじ))を作ります。粘土の中に空気が入ったままだと、後の工程で割れてしまう原因となったり、強度が弱くなったり、寒い地域で表面がはがれてしまったりします。混練機とこの真空土練機を通って、粘土は瓦の材料として整えられていきます。

-

すごーい! 粘土が板になっちゃった!

-

「真空土練機」(しんくうどれんき)は混練機(こんれんき)で練った粘土から空気をしっかり抜いて、板状に粘土を押し出すんだ。

-

空気が入ってるといけないの?

-

空気を抜かないと、パイ生地みたいに層ができた状態で焼けてしまって、強い瓦ができないんだ。だからここで空気をしっかり抜く事が大切なんだよ。